Coudre, c’est assembler, imaginer, tailler, piquer, ajuster. Mais avez-vous déjà réfléchi à l’origine de ce que vous manipulez ? Avant d’être une jupe, un t-shirt ou une nappe, le tissu est une matière transformée, pensée, filée, tissée. Et ce voyage, de la fibre brute au textile prêt à l’emploi, est une véritable épopée industrielle, parfois artisanale, trop souvent méconnue.

Sommaire

Un peu d’histoire : les débuts du tissu

Les plus anciens tissus retrouvés datent de près de 7000 ans. Ils étaient en lin, en laine ou en ortie, tissés à la main sur des métiers rudimentaires. Depuis l’Antiquité, les humains ont cherché à rendre les fibres naturelles plus solides, plus souples, plus belles.

Les Égyptiens maîtrisaient déjà le tissage du lin, les Chinois ont perfectionné la soie, les Incas savaient filer le coton. Puis vinrent les métiers mécaniques, la révolution industrielle, les fibres synthétiques… et la production de masse.

Aujourd’hui, même les tissus dits « naturels » passent par des chaînes complexes de transformation. Comprendre comment ils sont fabriqués, c’est aussi comprendre les enjeux écologiques, économiques et sociaux de la mode.

Étape 1 : la fibre, c’est la base de tout textile

Tout commence avec une fibre. Elle peut être naturelle (végétale comme le coton, le lin, le chanvre ; animale comme la laine, la soie, l’alpaga), artificielle (comme la viscose, à base de cellulose) ou synthétique (comme le polyester, le nylon, l’élasthanne, issus de la pétrochimie).

Chaque fibre est récoltée différemment. Le coton est cueilli, la laine tondue, le lin arraché puis roui. Ces matières brutes sont ensuite triées, nettoyées, et parfois blanchies ou traitées pour éviter les parasites ou stabiliser les propriétés mécaniques.

Étape 2 : la filature, transformer la fibre en fil

Une fois les fibres prêtes, elles sont filées. La filature consiste à étirer, tordre et enrouler les fibres ensemble pour former un fil continu et solide. C’est une opération délicate : trop peu tordu, le fil casse et trop tordu, il devient rigide. On peut filer à la quenouille, au rouet, ou à la machine industrielle.

Selon le type de fibre, on obtiendra des fils plus ou moins épais, doux ou rugueux, brillants ou mats. Ces fils peuvent ensuite être teints (avant ou après tissage), mélangés (coton et polyester, par exemple), ou encore texturés pour leur donner un aspect spécifique.

Étape 3 : le tissage ou le tricotage

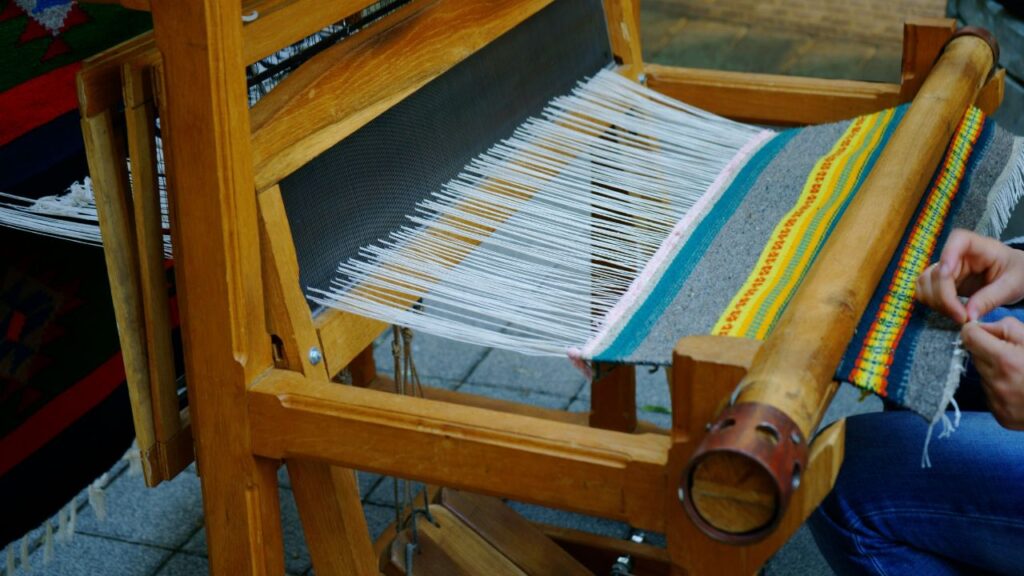

Deux grandes techniques permettent de transformer un fil en tissu : le tissage (chaîne et trame entrecroisées) et le tricotage (boucles successives). Le tissage donne un tissu plus rigide et structuré (comme une toile de coton), tandis que le tricot offre plus d’élasticité (comme les jerseys).

Le choix de la méthode influence l’usage final : un jean est tissé, un t-shirt est tricoté. Ces opérations se font aujourd’hui sur des machines extrêmement rapides, capables de produire des kilomètres de tissu par jour.

Mais dans certains ateliers artisanaux, le tissage manuel subsiste encore, notamment pour la haute couture, les tissus traditionnels ou les pièces éthiques.

VOIR AUSSI : Pourquoi trier ses vêtements n’est pas forcément écologique ou économique ?

Étape 4 : les finitions du tissu

Une fois le tissu créé, il est loin d’être prêt. Il passe par plusieurs finitions : lavage, adoucissement, apprêt (pour lui donner de la tenue), teinture, impression (motifs), imperméabilisation, antitache, antifroissage, grattage, etc.

Ces traitements donnent au tissu ses caractéristiques finales. Un coton gratté sera plus doux, une viscose imprimée plus lumineuse. Certains textiles subissent aussi des traitements chimiques lourds pour résister à l’eau ou au feu, avec des conséquences écologiques parfois problématiques.

Étape 5 : la confection du vêtement

Ce n’est qu’une fois le tissu prêt qu’intervient la couture. Il est découpé selon un patron, assemblé, piqué, ourlé, repassé. Selon l’échelle de production, cela se fait en atelier, en usine, ou chez soi. Chaque vêtement nécessite une réflexion sur le tissu : sa tenue, son tombé, son élasticité, sa transparence, sa réaction au lavage.

Un tissu de mauvaise qualité peut ruiner un vêtement, tandis qu’un textile bien choisi sublimera même une coupe simple. D’où l’importance, pour un couturier, une couturière ou un consommateur averti, de comprendre d’où vient cette matière première.

VOIR AUSSI : Taches tenaces sur votre vêtement : ces astuces naturelles et simples pour s’en débarrasser !

Du fil au vêtement : la question éthique et écologique

Aujourd’hui, la fabrication du tissu soulève de nombreuses questions. L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde. Elle utilise d’énormes quantités d’eau, de produits chimiques, et emploie souvent une main-d’œuvre sous-payée. Le polyester, majoritaire, est issu du pétrole et libère des microplastiques à chaque lavage.

Face à cela, de nombreuses alternatives émergent : fibres recyclées, matières biologiques, tissages locaux, circuits courts, labels éthiques. Comprendre comment est fait un tissu, c’est aussi faire des choix plus conscients quand on achète ou qu’on crée un vêtement.

NuMedia est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :